Es gibt keine Flüchtlingskrise, sondern eine Solidaritäts- und Verantwortungskrise; keine Flüchtlingskrise, sondern eine Krise der Politik.

Es gibt keine Flüchtlingskrise, sondern eine Solidaritäts- und Verantwortungskrise; keine Flüchtlingskrise, sondern eine Krise der Politik.

Von Tamara Ehs, Lesvos, 12. Juli 2016

Als wären Krieg, Vertreibung und Flucht nicht schon schlimm genug, macht die Europäische Union diese traumatische Erfahrung nun vollends zum Desaster. Seit dem Abkommen mit Recep Tayyip Erdoğan vom März 2016 dient die Türkei mehr denn je als vorgelagerter europäischer Grenzposten. Zwei Millionen vor allem syrische Kriegsflüchtlinge befinden sich zurzeit auf türkischem Boden; um ihnen die Weiterreise und Überfahrt nach Griechenland zu verunmöglichen und den Deal mit der EU einzuhalten, greift die türkische Küstenwache zu unmenschlichen, teils lebensbedrohlichen Methoden des sogenannten „Push-back“.

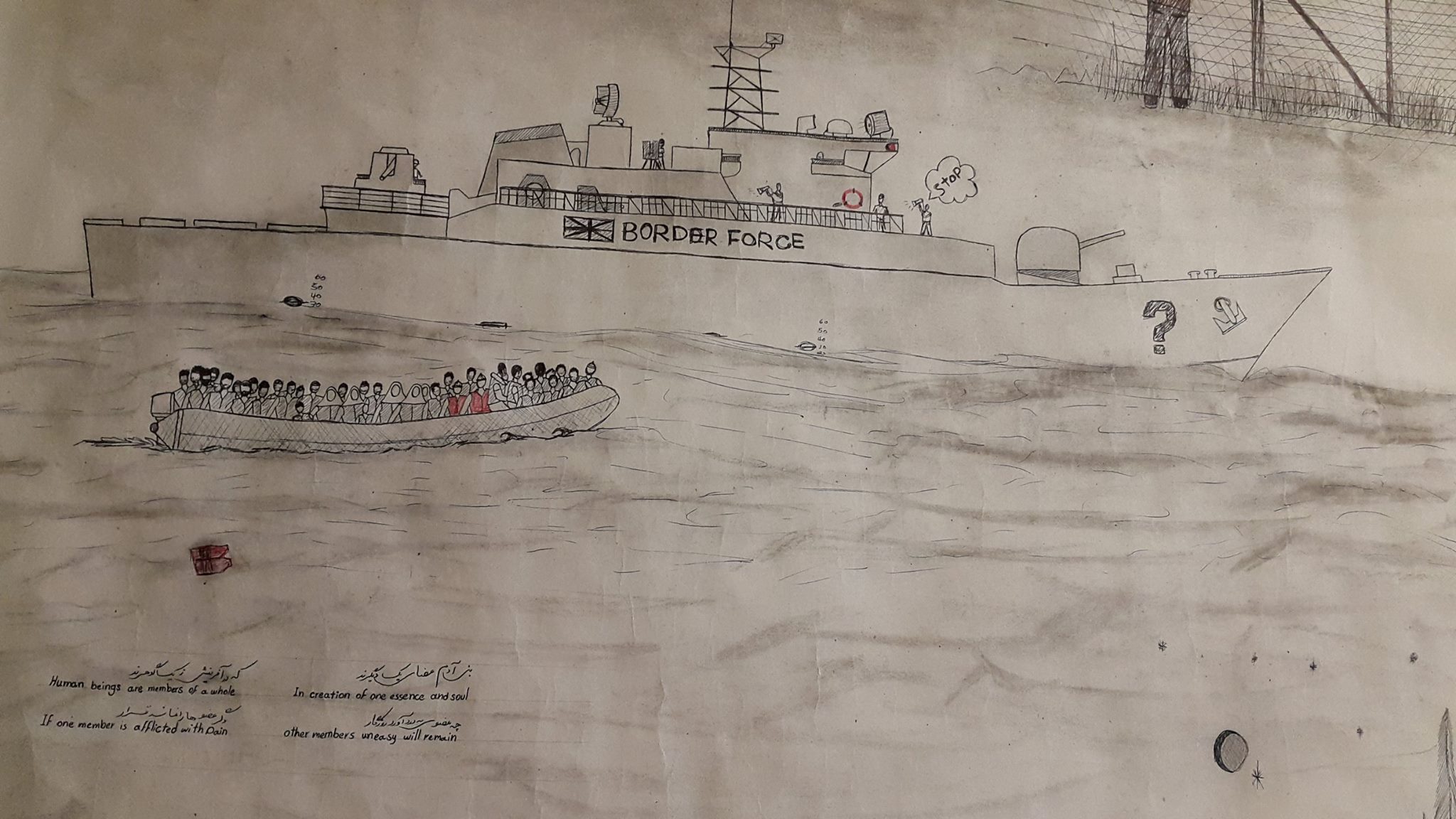

Die Militarisierung der EU-Außengrenze geht mit einem Abbau des Flüchtlingsschutzes einher, der uns beschämen sollte. An den sorgfältig manikürten Grenzen der EU klebt nämlich Blut. Denn Menschen auf der Flucht haben sich an den Zitadellen der Festung Europa in Ceuta, Melilla, am Evros und in Calais im Stacheldraht verfangen; andere sinken auf den Meeresgrund und bevölkern den Abgrund. So tun sich Abgründe der Humanität auf, wenn wir nicht Menschen, sondern Grenzen schützen.

Loïc Jaeger, Leiter von Ärzte ohne Grenzen Griechenland, erläutert, was der Deal mit der Türkei verändert hat: Waren griechische Inseln wie etwa Lesbos zuvor Durchgangsstation, wo sich Flüchtlinge höchstens eine Woche aufhielten und für die Weiterreise gestärkt wurden, ist das Eiland nunmehr eine Sackgasse. Die Schutzsuchenden werden seither in zwei Lagern – im staatlichen, von EU-Geldern betriebenen Moria und im kommunal verwalteten Kara Tepe – wochen-, oft monatelang festgehalten: „Die EU verwendet Internierung als Abschreckung. Den Menschen soll jede Hoffnung auf eine Weiterreise nach Europa genommen werden, damit sie nach Hause berichten, dass die Flucht ohnehin keinen Sinn habe“, so Jaeger. EU-Politik bestehe in der Flüchtlingsfrage zurzeit also vor allem darin, Menschen leiden und in Lagern dahinvegetieren zu lassen, damit nicht noch mehr von ihnen kommen. Dies verändert auch die Arbeitsweise von Ärzte ohne Grenzen; leistete man zuvor eher erste Hilfe, so steht nun die Behandlung von psychischen Erkrankungen im Mittelpunkt, die erst durch die hoffnungslose Internierung entstehen.

Diese Politik sei „bloody wrong“, wirft Eric Kempson ein, ein Brite, der seit 16 Jahren mit seiner Frau im Norden von Lesbos lebt. Erst heute Früh hat er gemeinsam mit freiwilligen Helfern wieder 92 Neuankömmlinge am Strand in Empfang genommen und erstversorgt. In all den Jahren, erzählt er, seien immer wieder Flüchtlingsboote an seinem Strand gelandet; doch waren es zuvor ausschließlich Männer, kamen 2014 erstmals auch Frauen und 2015 schließlich Kinder. Da wusste Kempson, dass sich die Lage in den Herkunftsländern massiv verschlechtert haben musste: „Denn niemand setzt seine Kinder bei Nacht und Nebel in ein überfülltes Schlauchboot, wenn er nicht daheim noch mehr um deren Leben fürchten müsste.“ Am schlimmsten Tag 2015 zählte Kempson 12.000 Schutzsuchende allein an der Nordküste von Lesbos. Seit dem Deal mit der Türkei erreichen nur mehr etwa 100 Menschen pro Tag die Insel. Das beruhigt die ängstlichen europäischen Gemüter, denen so glaubhaft gemacht werden soll, die EU hätte die Situation im Griff. Kempson jedoch spricht von einer „forced disappearance“ – Grenzen würden möglichst dicht gemacht, um Flüchtlinge aus unserem Blickfeld zu drängen. Doch der Brite hat sie im Blick. Jeder, der sich in der Dämmerung mit einem simplen Feldstecher an die Nord- oder Ostküste von Lesbos stellt, kann sehen, was diesen Menschen angetan wird, wenn er nur hinschauen will. Man sieht dann die schrecklichen Bilder, ohne die es angeblich nicht geht: Um den Deal mit der EU einzuhalten, drängt die türkische Küstenwache Flüchtlingsboote ab, bevor sie das offene Meer erreichen. Oder sie schießt Löcher in die Schlauchboote, sodass sie noch in Ufernähe zu sinken drohen und zur Umkehr gezwungen sind. Beim Beschuss werden immer wieder auch nicht nur die Boote, sondern Menschen getroffen. Kempson berichtet zudem von Kindern, die frische Verbrennungen auf den Armen hatten, weil die Türkei, dieses „sichere Drittland“, statt der bisherigen Schlagstöcke nun Elektrostäbe einsetzt, um die Flüchtenden an ihrer Fahrt übers Meer zu hindern.

Diese Politik sei „bloody wrong“, wirft Eric Kempson ein, ein Brite, der seit 16 Jahren mit seiner Frau im Norden von Lesbos lebt. Erst heute Früh hat er gemeinsam mit freiwilligen Helfern wieder 92 Neuankömmlinge am Strand in Empfang genommen und erstversorgt. In all den Jahren, erzählt er, seien immer wieder Flüchtlingsboote an seinem Strand gelandet; doch waren es zuvor ausschließlich Männer, kamen 2014 erstmals auch Frauen und 2015 schließlich Kinder. Da wusste Kempson, dass sich die Lage in den Herkunftsländern massiv verschlechtert haben musste: „Denn niemand setzt seine Kinder bei Nacht und Nebel in ein überfülltes Schlauchboot, wenn er nicht daheim noch mehr um deren Leben fürchten müsste.“ Am schlimmsten Tag 2015 zählte Kempson 12.000 Schutzsuchende allein an der Nordküste von Lesbos. Seit dem Deal mit der Türkei erreichen nur mehr etwa 100 Menschen pro Tag die Insel. Das beruhigt die ängstlichen europäischen Gemüter, denen so glaubhaft gemacht werden soll, die EU hätte die Situation im Griff. Kempson jedoch spricht von einer „forced disappearance“ – Grenzen würden möglichst dicht gemacht, um Flüchtlinge aus unserem Blickfeld zu drängen. Doch der Brite hat sie im Blick. Jeder, der sich in der Dämmerung mit einem simplen Feldstecher an die Nord- oder Ostküste von Lesbos stellt, kann sehen, was diesen Menschen angetan wird, wenn er nur hinschauen will. Man sieht dann die schrecklichen Bilder, ohne die es angeblich nicht geht: Um den Deal mit der EU einzuhalten, drängt die türkische Küstenwache Flüchtlingsboote ab, bevor sie das offene Meer erreichen. Oder sie schießt Löcher in die Schlauchboote, sodass sie noch in Ufernähe zu sinken drohen und zur Umkehr gezwungen sind. Beim Beschuss werden immer wieder auch nicht nur die Boote, sondern Menschen getroffen. Kempson berichtet zudem von Kindern, die frische Verbrennungen auf den Armen hatten, weil die Türkei, dieses „sichere Drittland“, statt der bisherigen Schlagstöcke nun Elektrostäbe einsetzt, um die Flüchtenden an ihrer Fahrt übers Meer zu hindern.

Wer es dennoch an die Küste von Lesbos schafft, wird nach Moria oder Kara Tepe gebracht, um sich dort registrieren zu lassen. Obwohl das Lager von Kara Tepe noch um einiges besser organisiert, sicherer und sauberer als das berüchtigte Moria ist, sind doch beide keine Empfangszentren für schutzsuchende Menschen, gar für Kinder, sondern Internierungscamps, die eher an Gefängnisse erinnern. Vor allem Moria macht mit all dem Stacheldraht, der das Camp umgibt, den Eindruck eines Kriegsgefangenenlagers. Tatsächlich wird hier ja Krieg geführt, ein Krieg der Europäischen Union gegen die Einwanderung; und die Front verläuft im Mittelmeer. Europa behandelt Kriegsflüchtlinge hier wie Kriegsgefangene.

Stratos Georgoulas, Kriminologe an der Universität der Ägäis und Kommunalpolitiker in Mytilini, nennt das Flüchtlingsmanagement der EU und des griechischen Staates ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, zumal die Politik auf Abschottung statt auf Hilfe ausgerichtet ist. Immerhin setzt die EU mittlerweile gar rechtliche Schritte, um die humanitäre Hilfe sowohl der lokalen Bevölkerung als auch der tausenden von freiwilligen Helfern, die seit dem Frühjahr 2015 aus ganz Europa nach Lesbos gekommen sind, zu kriminalisieren. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, welche europäischen Werte hiermit eigentlich verteidigt werden, wenn die EU Gesetze und Verträge auf den Weg bringt, die die Humanität zerstören; wenn sie die Türkei als Polizist einsetzt, der die Folterarbeit zu übernehmen hat. Denn 1 Million Schutzsuchende sind – wären sie gerecht auf alle Mitgliedstaaten verteilt – keine besondere Bürde. Diese Politik hingegen ist eine humanitäre Katastrophe.

Dieser Zivilisationsbruch beruht vor allem auf Angst. Jene Furcht ergreift allmählich auch die ansässige Bevölkerung von Lesbos, die sich bislang sehr solidarisch verhalten hat. Nun aber, da die Insel zur Sackgasse geworden ist und die Flüchtlinge hier gestrandet sind, fürchten die Bewohner, dass ihre Insel in Verruf gerät und deshalb die Touristen ausbleiben könnten. Ihre Geduld mit der Politik und ihre Solidarität beruht nämlich auch auf einer gewissen ökonomischen Sicherheit. Wenn nun jedoch die Einwohner von Lesbos nicht mehr vom Tourismus leben können, werden sie selbst zu (Wirtschafts-)Flüchtlingen. Die Angst vor dem eigenen ökonomischen und sozialen Abstieg in einem ohnehin der EU-Sparpolitik unterjochten Griechenland verringert die Solidarität mit den Schutzsuchenden.

Und doch gibt es einen gravierenden Unterschied: Müssten die Griechen gehen, so könnten sie ihrer Insel den Rücken kehren. Die Flüchtlinge in den Lagern hingegen dürfen diese nicht Richtung West- und Nordeuropa verlassen. Sie müssen bangen und warten. Das Lager Moria wurde bereits als Fegefeuer bezeichnet, durch das man gehen müsse, um Europa, diese „Himmlische“, wie es in der EU-Hymne heißt, zu betreten. Doch aus dem Fegefeuer Richtung Himmel entlassen zu werden, hat man laut Glaubenslehre immer die Gewissheit; es ist nur eine Frage der Zeit. Lesbos ist nun aber gerade kein Purgatorium mehr, sondern hier implementiert die EU die Hoffnungslosigkeit. Baryali Waiz, afghanischer Flüchtling, der jetzt in Rom lebt, meint über Europa: „Hier lassen sie deinen Körper entweder auf den Grund des Meeres sinken oder sie töten deinen Geist in einem Lager.“ Moria und Kara Tepe sind überfüllt mit der hoffnungslosen Leere von Menschen, die einst dachten, Europa wäre jener „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“, als der es in den Verträgen festgehalten ist.

Unser Bekenntnis zu den Menschenrechten erlebt gerade jetzt seine Prüfung, wenn es tatsächlich bloß Menschen sind, die Schutz suchen; wenn nicht Studierende, Touristen oder Geschäftsleute kommen, sondern jene, die nichts weiter haben als das, was Hannah Arendt einst die „abstrakte Nacktheit ihres Nichts-als-Menschseins“ nannte. Jene Menschen haben ihr Zuhause, die Vertrautheit ihres Alltags, ihren Beruf, oft Angehörige verloren. Jetzt verlieren sie in den Lagern auch noch die Hoffnung und das Grundvertrauen in die Welt.

Statt einem Raum der Sicherheit und der Freiheit finden sie den Tod im Meer. Und wer nicht dort sein Leben verliert, verliert in den Internierungslagern seinen Verstand, wie Loïc Jaeger immer wieder betont: „In den Lagern wird das Leiden für die europäischen Augen unsichtbar. Die EU sperrt das Leid weg, damit es uns nicht auf dem Landweg erreicht.“ Deshalb haben Ärzte ohne Grenzen jene 60 Millionen Euro zurückgewiesen, die ihnen die EU nach dem Türkeideal zukommen lassen wollte, und operieren nur noch mit privaten Spenden.

Solange in die Herkunftsländer der Flüchtlinge kein Frieden einkehrt, sind die Grenzen nach Europa dringend zu öffnen, um Menschen zu retten. Ein sicherer Weg nach Europa sowie in die USA und nach Kanada muss bereitgestellt werden. Ein Vorschlag zur Güte wäre, dass zuallererst vor allem jene Länder, die an den US-EU-NATO-Kriegskoalitionen der vergangenen Jahre teilgenommen haben, sowie jene, die Waffen nach Syrien, Libyen, Afghanistan, in den Irak etc. geliefert und von den Kämpfen profitiert haben, Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Es geht nicht an, dass sich die kanadische Regierung für die Aufnahme von bloß 26.000 Flüchtlingen feiern lässt, die sie sich noch dazu nach bestimmten ökonomischen Kriterien aussucht. Denn die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen ist keine noblesse oblige, sondern eine Schuldigkeit an den Menschen jener Länder, gegen die man aufgrund nicht haltbarer Anschuldigungen einen „Krieg gegen den Terror“ geführt, die man durch Interventionspolitik destabilisiert hat, was ja erst die gegenwärtigen Fluchtbewegungen auslöste.

Weder die beschwerliche und gefährliche Reise durch die Türkei, noch die Überfahrt auf kaum seetüchtigen Booten und die Abdrängungsversuche der Küstenwache, noch die mafiösen Methoden der Schlepper und die Verbrechen der mazedonischen Polizei, kein noch so kalter Winter, kein noch so hoher Seegang kann Menschen aufhalten, die ein Leben in Freiheit und Sicherheit suchen. Solange in ihren Herkunftsländern Krieg und Verfolgung herrschen, werden sie sich auf den Weg nach Europa machen. Bereiten wir uns lieber darauf vor, sie menschenwürdig zu empfangen! Stellen wir sichere, nicht-mafiöse Routen zur Verfügung. Denn bislang ist der Weg nach Europa in einer Weise gestaltet, in der uns Menschen erreichen, die nicht nur mehrfach traumatisiert wurden, sondern denen man für ihre Flucht insgesamt 3.000 bis 5.000 Euro pro Person abgenommen hat. Wer auch immer argumentiert, Flüchtlinge würden unser Sozialsystem, belasten und müssten daher aus der Mindestsicherung ausgeschlossen werden, sollte bedenken, dass jene Menschen erst am Ende ihrer langen Reise mit leeren Geldbörsen dastehen. Ihre Ersparnisse wurden ihnen von Schleppern und korrupten (Grenz-)Polizisten abgenommen. Eine syrische Familie mit zwei Kindern hat bei ihrer Ankunft in Österreich nicht nur fast mit dem Leben bezahlt, sondern auch mit bis zu 20.000 Euro. Mit dieser Summe könnte sie hier ein neues Leben beginnen oder mehrere Monate überbrücken.

Schließlich umfasst die Menschenwürde nicht bloß das Recht aufs nackte Überleben, sondern auch das Recht darauf, für sich selbst sorgen zu dürfen, nicht in Internierungslagern wochenlang ohne Aussicht warten zu müssen, zur Untätigkeit und Hoffnungslosigkeit verdammt zu sein. Den Kriegsflüchtlingen werden diese Rechte organisiert verwehrt. Verstehen wir, dass es auch die Würde von jedem einzelnen von uns in der Mitte Europas verletzt, wenn wir diese Behandlung von Menschen an den Grenzen Europas zulassen! Wenn die Menschenwürde nicht überall unantastbar ist, dann ist sie es nirgendwo.

Tamara Ehs, Politikwissenschafterin an den Universitäten Salzburg und Wien, ist anlässlich der Crossing Borders-Konferenz nach Lesbos gereist.

Fotos: Tamara Ehs (Mytilini)