Am Silvestertag des Jahres 2017 hat die ÖVP/FPÖ-Regierung die Aktion 20.000 ausgesetzt und die letzten dadurch geförderten Arbeitsplätze laufen am 30. Juni 2019 aus. Das ist ein schwerer Fehler: Denn die Langzeitarbeitslosigkeit ist derzeit noch immer unakzeptabel hoch und ältere Menschen sind mit Perspektivenlosigkeit am Arbeitsmarkt konfrontiert. Angesichts des bevorstehenden Konjunkturabschwungs und der hohen Sockelarbeitslosigkeit sind öffentliche Beschäftigungsprogramme – wie z. B. die Aktion 20.000 – dringend notwendig.

Von Jürgen Figerl (Abteilung Wirtschaftspolitik in der AK NÖ), Dennis Tamesberger (Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik der AK OÖ) und Simon Theurl (Abteilung Arbeitsmarkt und Integration der AK Wien)

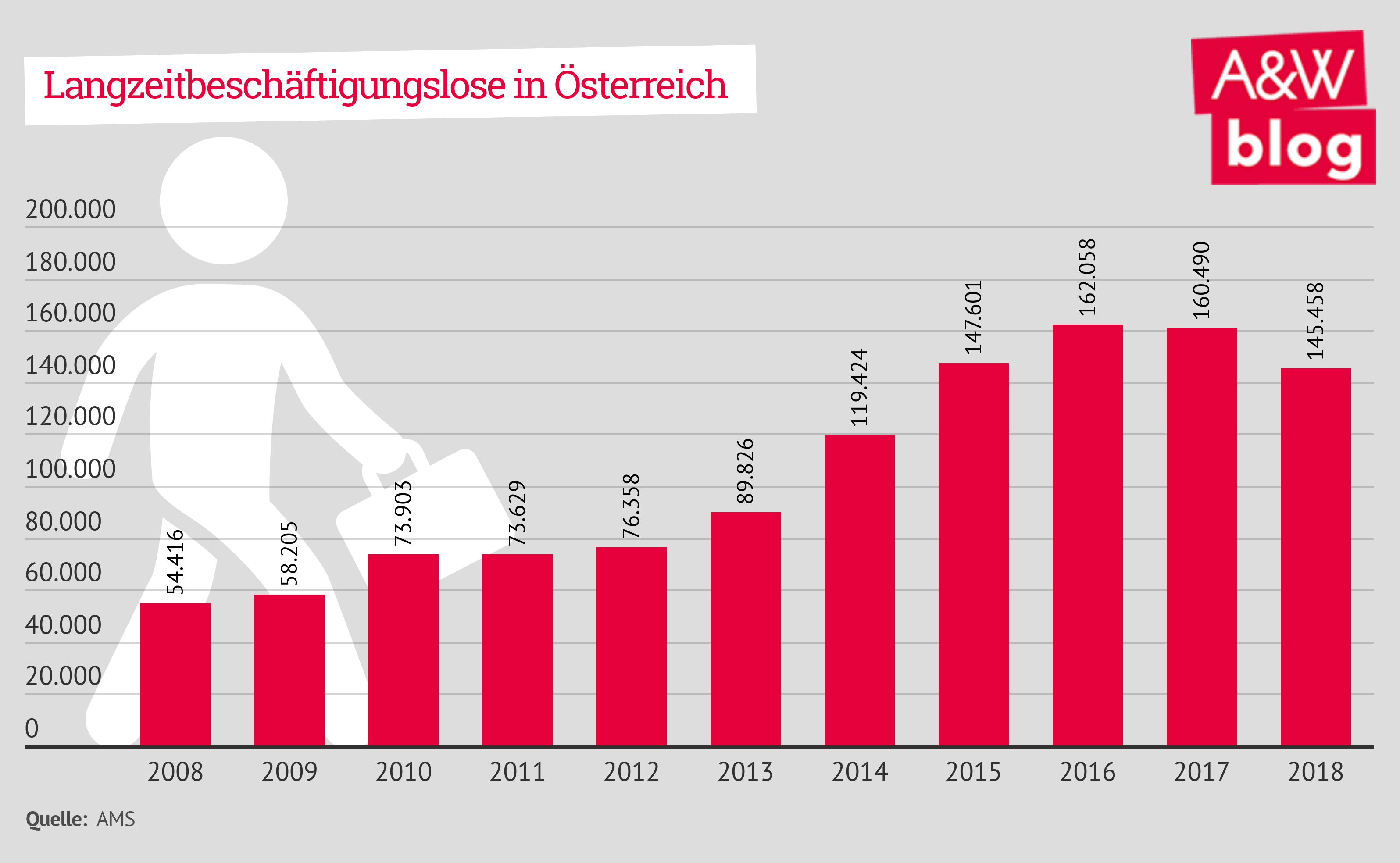

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren rund 145.000 Menschen in Österreich langzeitbeschäftigungslos. D. h. sie waren über ein Jahr beim AMS als arbeitslos, in Schulung oder auf Lehrstellensuche vorgemerkt und es liegen keine Unterbrechungen von mehr als 62 Tagen vor.

Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen fast verdreifacht. Die Ursachen sind vielfältig. Sie liegen im makroökonomischen Umfeld (aus mangelnder gesamtwirtschaftlicher Nachfrage), in individuellen Risikofaktoren und im betrieblichen Einstellungsverhalten. Der starke Konjunkturaufschwung der letzten Jahre hat zu deutlich mehr offenen Stellen, mehr Beschäftigung und zu einer generellen Senkung der Arbeitslosigkeit geführt. Lediglich ältere Arbeitslose haben vom Aufschwung in geringerem Ausmaß profitiert. Sie haben auch ein überdurchschnittliches Risiko, dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt zu werden. Eine Konsequenz von demografischen Entwicklungen, einer verfehlten Arbeitsmarktpolitik (Kürzungen AMS-Budget, Abschaffung Aktion 20.000, Auslaufen des Bonus-Malus-Systems für ältere ArbeitnehmerInnen), aber ebenso eine Folge betrieblicher Strategien zur Minimierung von Personalkosten.

Von der Aktion 20.000 haben alle profitiert

Mit der Einführung der Aktion 20.000 wurde auf die schwierige Situation von Älteren am Arbeitsmarkt reagiert und ein Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik eingeleitet. Seit den 1990er-Jahren herrschte in Österreich der Grundkonsens zu einer aktiven und aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, die vor allem versuchte durch Bewerbungstrainings, Coachings und Qualifizierung die individuellen Arbeitsmarktchancen von arbeitslosen bzw. arbeitsuchenden Personen zu verbessern.

Die Nachfrageseite, also die (zu geringe) Anzahl an offenen Stellen, konnte dadurch nicht korrigiert werden und war auch kaum im Zielkanon der Arbeitsmarktpolitik vorgesehen. Diese Lücke schloss die Aktion 20.000 für die Zielgruppe der über 50-jährigen Langzeitarbeitslosen, indem der Staat als „employer of last ressort“ – als „Arbeitgeber letzter Instanz“ – agierte. Durch sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten in Gemeinden, Städten oder gemeinnützigen Einrichtungen konnten ältere Langzeitarbeitslose selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen, Lebensfreude und Selbstbewusstsein (wieder) erhalten, den negativen Konsequenzen von dauerhafter Desintegration aus dem Arbeitsmarkt vorbeugen (z. B. gesundheitliche Beeinträchtigungen) und berufliche Netzwerke aufbauen.

Durch die damit einhergehende Verhinderung von Dequalifizierung und dem Verlust von Fertigkeiten erweiterte sich das Fachkräftepotenzial für Betriebe. Für Gemeinden, Städte oder gemeinnützige Einrichtungen bedeutet die Aktion 20.000 eine wichtige Ressource angesichts der ohnehin knappen Budgets und der hohen Bedarfe. Damit stellte sie auch einen Mehrwert für das Gemeinwohl dar, da es durch zusätzliche Arbeitskräfte z. B. in Pflege- und Kinderbetreuungseinrichtungen zu Entlastungen kam und im besten Fall die zusätzlichen, freiwerdenden Ressourcen für die Entwicklung und Umsetzung von sinnvollen Projekten genutzt werden konnten. Darüber hinaus konnte die Aktion 20.000 Impulse für die Experimentier- und Innovationsfreudigkeit von öffentlichen bzw. gemeinnützigen Einrichtungen geben.

Die Zwischenevaluierung der Aktion 20.000 zeigt eine Reduktion der Langzeitbeschäftigungslosen in acht von elf Pilotregionen. Der Bestand der vorgemerkten Langzeitbeschäftigungslosen über 50 Jahre sank im Durchschnitt der Modellregionen um -1,4 %. In den übrigen Regionen Österreichs ohne die Aktion 20.000 kam es hingegen zu einem Anstieg. Volkswirtschaftlich scheinen die Mehrkosten der Aktion 20.000 im Vergleich zur reinen Auszahlung von Arbeitslosengeld gering zu sein, wie folgende Berechnungen veranschaulichen.

Kaum höhere Kosten durch Aktion 20.000

Die fiskalischen Kosten der Aktion 20.000 halten sich aus zwei Gründen in Grenzen:

- Aufgrund der Rückflüsse an den Staat: Sozialversicherungsbeiträge von DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen, Lohnsteuer sowie die Umsatzsteuer eines (teilweise) konsumierten Einkommens fließen ins Budget zurück.

- Arbeitslosenversicherungsleistungen fallen weg und können zur Finanzierung der staatlich geförderten Beschäftigung verwendet werden.

Das lässt sich anhand des folgenden Beispiels veranschaulichen. Da die tatsächlichen Ausgaben für die Aktion 20.000 und die IHS-Evaluation der fiskalischen Effekte vom Sozialministerium noch nicht veröffentlicht wurden, nehmen wir hier an, dass ein Arbeitsplatz mit einem Bruttoeinkommen in der Höhe von 1.928 Euro geschaffen wurde. Die Aktion 20.000 würde dann in etwa 35.200 Euro pro Person pro Jahr an Ausgaben verursachen. Davon fließen jedoch Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge direkt an den öffentlichen Sektor zurück, wodurch sich die Nettokosten auf rund 16.210 Euro belaufen. Demgegenüber stehen die Bruttokosten von 15.700 Euro (bei einem Notstandshilfetagsatz von 25,5 Euro und durchschnittlichen Betreuungskosten durch das AMS in der Höhe von 1.640 Euro sowie durchschnittliche Kosten für aktive Arbeitsmarktpolitik in der Höhe von 1.207,9 Euro). Unter Berücksichtigung der staatlichen Rückflüsse belaufen sich die Nettokosten von Langzeitarbeitslosigkeit auf rund 10.570 Euro pro Person und Jahr

D. h. die zusätzliche fiskalische Belastung durch die Aktion 20.000 beträgt dann lediglich 5.640 Euro pro Person und Jahr. Vergleicht man fälschlicherweise nur die Bruttokosten (also ohne Rückflüsse an staatliche Träger) von beiden Varianten, dann wären die Mehrkosten der Aktion 20.000 pro Person und Jahr fast 20.000 Euro.

Im vollen Ausmaß von 20.000 Jobs hätte die Aktion 20.000 Investitionen in der Höhe von rund 112,8 Mio. Euro pro Jahr benötigt. Dies ist weniger als die umstrittene Steuersenkung im Tourismusbereich, wo die Umsatzsteuer für Beherbergungsbetriebe von 13 Prozent auf 10 Prozent reduziert wurde und rund 120 Mio. Euro kostete. Im Vergleich zu anderen Steuerermäßigungen für Unternehmen, wie die von ÖVP/FPÖ angedachte Senkung der Körperschaftsteuer von 25 Prozent in Richtung 20 Prozent, die rund 1.500 Mio. Euro Kosten verursachen würde, scheinen die Mehrkosten für die Aktion 20.000 als äußerst gering.

Fazit: Aktion 20.000 als Arbeitsmarktpolitik für die Vielen

Bei der Aktion 20.000 handelte es sich um eine elegante Lösung, das Problem von Langzeitarbeitslosigkeit effektiv zu bekämpfen und Marktversagen zu entgegnen. Menschen über 50, die am Arbeitsmarkt keine Beschäftigung mehr finden, wurde die Möglichkeit geboten, selbst für ihr Einkommen zu sorgen. Die Kosten einer solchen Beschäftigungspolitik halten sich in Grenzen. Anstelle von passiven Transferleistungen wurden sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, welche durch ihren vor allem gemeinnützigen Charakter allen in der Gesellschaft zugutekommen.

Um Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen braucht es eine Wiedereinführung bzw. Weiterentwicklung der Aktion 20.000 in Richtung einer echten Jobgarantie für Österreich. Öffentliche Beschäftigungsprojekte wie die Aktion 20.000 bieten eine gute Möglichkeit, Arbeitsmarktpolitik für die Vielen zu betreiben, indem sinnvolle Beschäftigungsformen geschaffen, die Ursachen der Arbeitslosigkeit – nämlich die zu geringe Anzahl an offenen Stellen – korrigiert, die knappen Personalressourcen im öffentlichen und gemeinnützigen Bereich aufgestockt werden und vor allem Menschen Perspektiven eröffnet werden, die sonst keine hätten. Letztendlich würde Österreich durch die Jobgarantie dem „Recht auf Arbeit“, das die Vereinten Nationen in ihrer allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert hat, ein Stück näherkommen.

Dieser Beitrag wurde am 27.06.2019 auf dem Blog Arbeit & Wirtschaft unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 veröffentlicht. Diese Lizenz ermöglicht den NutzerInnen eine freie Bearbeitung, Weiterverwendung, Vervielfältigung und Verbreitung der textlichen Inhalte unter Namensnennung der Urheberin/des Urhebers sowie unter gleichen Bedingungen.

Titelbild: Pia Schmikl