Gegen Jahresende kann man leicht sentimental werden, zumindest ist das bei mir so. Jahresende, Endlichkeit, Neuanfang. Also schreibe ich drauf los. Von Stefan Kastél

Gegen Jahresende kann man leicht sentimental werden, zumindest ist das bei mir so. Jahresende, Endlichkeit, Neuanfang. Also schreibe ich drauf los. Von Stefan Kastél

Der Tod von Carrie Fisher hat viele Menschen sehr getroffen. Nicht nur weil sie eine prägende Rolle in den Star Wars-Filmen erschaffen hat, sondern weil sie ein Mensch war, der Themen wie Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder Substanzmissbrauch in den Vordergrund gerückt und ein bisschen aus dem Bereich der Tabus geholt hat. Jeder wusste um ihr Leiden Bescheid. Und wie heute bekannt wurde, starb auch Fisher´s Mutter genau einen Tag nach ihr.

„Wir alle sterben irgendwann“, hört man dieser Tage oft. Ah, wirklich? Ja. Aber noch immer hat das Sterben und der damit einhergehende Tod etwas so Unantastbares und Entferntes, dass diese Lebensaspekte keinen Platz in unserem Alltag finden, außer wenn es um das ganz persönliche Umfeld geht. Das wird vermutlich auch in naher Zukunft so bleiben.

Und doch haben Künstler irgendwie einen besonderen Stellenwert. Sie dürfen schräg sein, sie können Depressionen haben oder unter Alkoholismus leiden. Zumindest hat man den Eindruck, dass dies im Rest der Gesellschaft mehr Akzeptanz findet. Carrie Fisher, Robin Williams, Oliver Reed, Ernest Hemingway. Die Liste ließe sich beliebig lange fortsetzen. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Persönlichkeiten, deren persönliches Leid, elementarer Bestandteil ihrer Kunst oder Charaktere war. Positiv wie negativ.

Robin Williams kam nach einem seiner Auftritte, komplett verschwitzt von der Bühne. Sein Kollege Stephen Fry traf ihn Backstage und sagte, „Robin, du hast gerade das Leben von Tausenden besser und glücklicher gemacht. Du hast sie zum Lachen gebracht.“ Darauf gab Williams die Antwort, „Witzig. Ich selbst kann mich nicht glücklich machen.“ In gewisser Weise lieben wir doch alle diese tragisch, komischen Clowns. Denn oft sind sie ein Spiegel unserer selbst, wenngleich nicht immer in dieser starken Ausprägung.

Was ist also der Sinn von all dem hier? Eine von mir geschätzte UZ-Kollegin hat einmal geschrieben: „Aber dann gibt es noch die Großen, die bislang immer viel richtig gemacht haben, auf die man vertrauen konnte, auf die man sich einigen konnte. Ihre Zeit ist jetzt gekommen. Einer nach dem anderen verabschiedet sich und lässt uns zurück in einer Welt, die sowieso schon mehr als nur unsicher ist und in der wir gelernt haben, niemandem mehr wirklich zu trauen.“

Und eigentlich geht es genau darum. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, groß zu werden und an uns selbst zu wachsen. Das geht meistens nicht ohne Hilfe. Die Ärztin, die sich mitten in der Nacht Zeit nimmt, um über die wirklich großen Fragen zu reden. Die beste Freundin, die merkt, dass es einem nicht gut geht und sagt, „Gehen wir einen Kaffee trinken, lass uns quatschen“. Die Ehrlichkeit des Umfelds, das meint, „Ganz ehrlich. Diese Aktion war gerade echt beschissen von dir.“

Das alles ist nicht leicht. Ich für meinen Teil wandere jetzt schon seit Jahren durch die Gegend und bin noch immer nicht „angekommen“. Zumindest ist dieses Gefühl in mir noch nicht wirklich da. Und die ganz großen Persönlichkeiten, die jetzt nicht mehr da sind und irgendwie auch eine Anker-Funktion hatten, zwingen einen unweigerlich sich immer wieder zu hinterfragen, neue Dinge auszuprobieren, zu scheitern und wieder weiterzumachen.

Was also von uns bleibt? Gute Frage. Die meisten von uns bemühen sich ohnehin jeden Tag.

In diesem Sinne. Einen schönen Jahreswechsel.

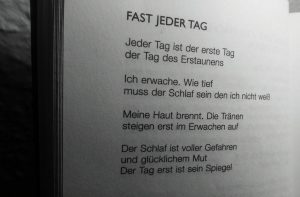

Foto: Gedicht von Wolfgang Weigl aus „Die andere Seite der Wörter“ (Aufnahme: Stefan Kastél); Titelbild: „Sound of silence“ von Natalia Ciric